1、城市污水生物脫氮的現狀

隨著工業化步伐的加快、人口的增長和水污染問題的嚴重��,使原本十分有限的淡水資源更加稀缺��,我國多個大中城市中有半數以上缺水尚有的城市沒有污水處理廠�,大量生活污水直接排放����,造成越來越嚴重的環境污染問題。解決水環境污染問題迫在眉睫。

目前�,我國污水處理廠的二級處理率仍然很低�����,而且污水處理大部分仍然局限在有機物和懸浮固體的去除。雖然近年來��,我國已經開展了脫氮除磷方面的研究����,并且取得了一定的進展。但是近十多年來,我國污水處理廠的工藝升富營養化問題不但沒有解決�,反而還在加重。水體富營養化是指湖泊�、河流����、水庫等水體中氮磷等植物性營養物質含量過多所引起的水質污染現象���。由于水體中氮磷等營養物質的富集,引起藻類及其他浮游生物的迅速繁殖����,使水體溶解氧含量下降,造成藻類�、浮游生物��、植物、水生物和魚類衰亡甚至絕跡的污染現象����。二級出水中氮磷等營養物的過多排放引起的水體富營養化問題仍然是我國面臨的最主要的水污染問題之一��。

污水生物處理過程的脫氮技術是上個世紀年代才開始逐漸發展并應用于工程實踐中。磷可以通過生物法去除�,同時也可以通過化學法去除��,通過投加藥劑生成含磷污泥沉淀排出系統�����。由于含氮的化合物一般都是分子態,分子量較小,目前生物法去除是唯一經濟可取的方法。

但是目前的實際情況是,我國污水處理廠仍然普遍存在技術人員缺乏����,運行管理水平較低等問題��,所以積極探索適合我國國情,在投入較少的情況下,獲得更好的處理效果,降低運行成本�����,對于發展我國的污水處理事業顯得尤為重要����。隨著我國《城鎮污水處理廠污染物排放標準一》的頒布實行����,對于我國城鎮污水處理廠的氮磷排放提出了更高的要求。實現對于已建成城鎮污水處理廠的脫氮除磷改造突出的擺在我們面前����。

氧化溝工藝由于其運行穩定���,管理方便等優點在國內污水處理廠�����,尤其是許多城市污水處理廠中得到了廣泛的應用。針對氧化溝工藝的降耗運行和脫氮改造將對于提高我國的污水處理技術水平���,提高運行管理具有重要的理論意義和實踐價值。

同時�,隨著經濟社會的不斷發展和人民生活水平的不斷提高�����,城市污水廠的進水水質也發生了顯著的變化,目前許多城市污水處理廠都面臨著進水碳氮比較低��,反硝化過程探源不足的問題���。如何優化低碳氮比污水的脫氮處理工藝�����,降低處理費用也成為目前研究的熱點問題之一。

2、國內外研究現狀和發展趨勢

自世紀年代起,世界各國開始普遍研究利用生物法去除污水中氮和磷等植物性營養鹽的工作。年國際水污染控制和研究協會在丹麥哥本哈根舉行了第一次關于氮磷去除的國際會議,這是污水除磷脫氮技術研究和工程應用取得重大進展的標志��。進入世紀年代�,歐洲各國都制定了各自的法律法規,對于排放的二級出水中的氮、磷等植物性營養物質都提出了明確的要求��。我國也先后頒布了如《污水綜合排放標準一》以及《城鎮污水處理廠污染物排放標準一》��,對于城鎮污水廠排放的污水中氮����、磷等提出了更高的要求���。在傳統的順序硝化一反硝化工藝的基礎上�,目前又開發了許多新的脫氮工藝,如同時硝化反硝化,短程硝化反硝化以及厭氧氨氧化等����。

2.1 傳統生物脫氮工藝

對于污水處理進行硝化過程主要基于以下幾點考慮氨氮對于水生動物的毒性和對于水中溶解氧的消耗控制水體富營養化�����,進行脫氮的需要以及水資源的回用,包括地下水回灌等的需要����。生物脫氮過程一般都包括兩部分好氧區����,使硝化能夠發生缺氧區在空間或者時間存在,使通過氨氮氧化形成的亞硝酸鹽及硝酸鹽還原實現總氮去除成為可能��。亞硝酸鹽或者硝酸鹽的還原需要電子供體�����,而反硝化過程的電子供體通常有以下三種來源進水中可以生物降解的有機物、活性污泥的內源碳源和外投加碳源。而反硝化過程碳源不足則會導致污水脫氮不徹底。

2.2 傳統脫氮工藝

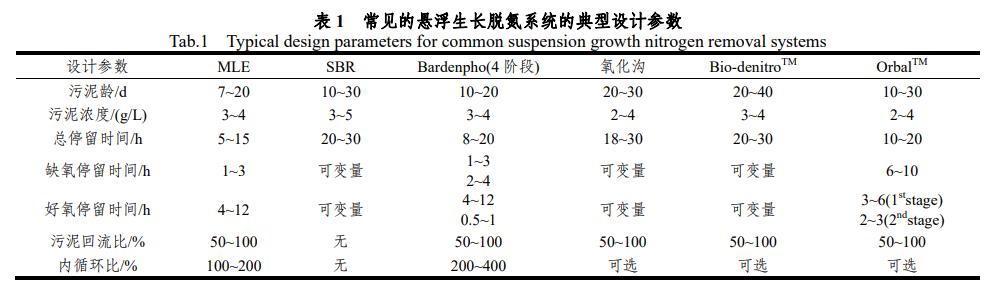

為了防止水體富營養化問題,當向敏感水體中排放污水時�����,通常都需要考慮脫氮�。脫氮既可以是一個生物處理系統的一部分,也可以是已建污水處理廠的擴建改造部分。對于懸浮生長的生物脫氮系統�����,可以分為單污泥系統和雙污泥系統����。單污泥意味著系統中只有一個污泥分離裝置通常為二沉池?��;钚晕勰喾磻骺赡鼙环殖刹煌膶崿F缺氧或者好氧環境,通常設置混合液內回流。雙污泥系統通常由硝化和反硝化兩個單元構成�,各自都有單獨的污泥分離系統����。單污泥系統在實際中比較常用�。

3、生物脫氮工藝研究新進展

近年來,隨著經濟社會的不斷發展���,污水排放量逐年提高。傳統的脫氮工藝采用時間或者空間上的順序硝化反硝化過程,雖然能夠滿足較低的出水氮磷要求,但是存在的問題是流程長、能耗高以及效率較低等缺點�����。因此���,污水處理許多生物脫氮的新理論和新工藝被開發出來��,尤其是一些基于新的微生物菌群引入的新工藝�。這些新工藝或者能夠提高反應效率���,或者能夠顯著的降低反應能耗����。這些新工藝和新技術包括同時硝化反硝化(SND)工藝�����,短程硝化/反硝化工藝�,限氧自養硝化反硝化工藝��,厭氧氨氧化(ANAMMOX)工藝以及CANON工藝等�����。

3.1 同時硝化反硝化

傳統理論認為:氮的去除是通過硝化和反硝化這兩個相互獨立的過程實現的,由于對環境條件的要求不同�����,這兩個過程不能同時發生����,而只能序列式進行,即硝化反應發生在好氧條件下�����,反硝化反應則發生在嚴格的缺氧或厭氧條件下��。

在這種理論指導下����,傳統的生物脫氮工藝都是將缺氧區或厭氧區與好氧區分隔開����,如A/O、A2/O等工藝�;或者是在同一個反應器中���,通過時間或空間上的好氧和缺氧的交替進行來實現氮的去除�,如SBR等工藝�。但是近幾年的研究表明,硝化和反硝化可在同一反應器中同時發生��,許多實際運行中的曝氣池中也常常發現遠遠超過同化作用可以產生的總氮損失��,這一現象被稱為同時硝化反硝化��。

雖然SND現象最近才引起人們的廣泛關注,但是這一現象卻早在上個世紀70年代就被發現了�����。Drews在1973年報道了在迅速切換好氧/缺氧環境的Orbal氧化溝中的同時硝化反硝化現象�。CharlesS.等人報道了在氧化溝污水處理廠中的91%的總氮去除現象。進入上個世紀90年代以后至今���,除了氧化溝之外,更多的反應器類型中都相繼報道了同時硝化反硝化現象���,如氣提式反應器,SBR��,滴濾池���,流化床等���。

目前���,對于現象的形成原因有很多種解釋����,歸納起來主要集中于兩個方面物理學解釋和生物學解釋�。物理學解釋認為,是一種物理現象,是由于曝氣方式,反應器構型等造成的宏觀缺氧環境或者受微生物種群結構����、基質分布和生物代謝反應的不均勻性����,以及物質傳遞變化等因素的相互作用�����,缺氧或厭氧段可以在活性污泥菌膠團內部形成微觀缺氧環境�。

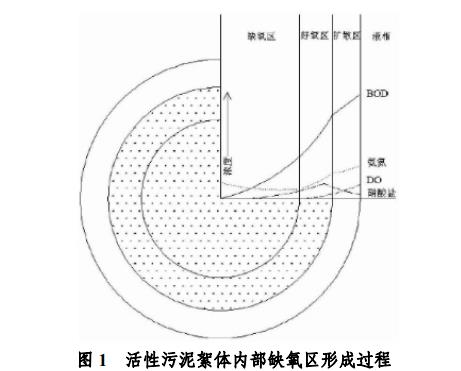

圖1說明了活性污泥絮體內部缺氧區是如何形成的���,即使在液相中的溶解氧濃度達到相當高的條件下�。在接近絮體邊緣的部分,存在一定濃度的溶解氧并且發生好氧反應;在接近絮體中心部分的過程中�,溶解氧逐漸被耗盡�����,這時發生了反硝化反應。和氨氮濃度在接近絮體中心部分的過程中,隨著微生物的好氧作用不斷被消耗���,濃度不斷降低,氨氮濃度至絮體中心部分濃度的小幅度上升是由于細胞裂解等作用產生的進入絮體擴散區后,由于硝化作用,硝態氮濃度不斷升高,隨著接近絮體中心部分溶解氧濃度不斷降低���,硝化作用不斷削弱直至停止,反硝化作用不斷增強,硝態氮濃度隨之降低�。

而上述的硝化反硝化反應能夠同時發生需要滿足三個條件�����。首先����,液相中的溶解氧必須足夠高���,以達到實現硝化的目的�。第二�����,溶解氧的濃度又不能過高��,以滿足絮體內部形成缺氧區的要求。第三,普通異養菌����,反硝化菌以及硝化菌都必須存在于系統中�����。為了滿足以上三點需要,污泥絮體尺寸必須足夠大,而且需要提供足夠的溶解氧以滿足有機物降解和硝化����。

活性污泥絮體是由微生物胞外多聚物結合起來的含有大量細菌的絮凝體�����。對絮體性質的研究對于分析微生物活動顯得尤為重要。前人對污泥尺寸進行了研究總結�����,結果表明�����,污泥絮體的直徑由20μm甚至最高達到4500μm,這種大幅變化主要是由于檢測方法以及取得的絮體種類不同而引起的���。

大量的研究同時表明,不同物質在溶液中的擴散能力也不相同�。關于水中不同物質的擴散系數���,氧氣在具有最大的擴散系數�����。此外,物質擴散能力還受溫度和溶液濃度等因素影響�����。

在采用環形反應溝道�����、點源曝氣或者間歇曝氣的反應器內�,由于反應器構造�、曝氣方式同樣可以引起反應器內存在宏觀的缺氧區,或者時間上的缺氧段���,使同時反硝化成為可能。當供養速率低于耗氧速率時���,即使在曝氣狀態下,反應器內的溶解氧濃度仍然很低甚至接近零��,這種情況下�����,同樣可以使得同時硝化反硝化能夠顯著發生。

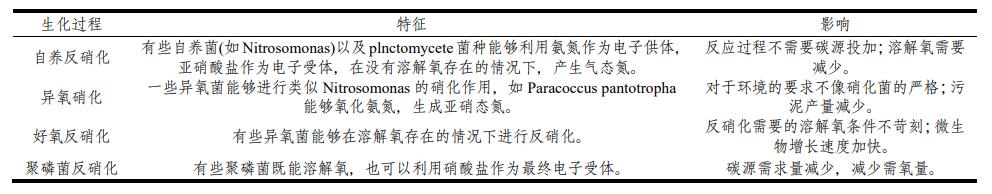

關于的生物學解釋認為���,是由于具有特定生化途徑的微生物作用引起的。目前先進的微生物學已在一定范圍內展示先前并沒有被認識的微生物菌種��,其可以在曝氣生物反應池中用來去除氮��、磷�,如自養氨氧化菌的反硝化作用、異養硝化好氧反硝化以及聚磷菌的反硝化作用等���。

同時硝化反硝化同傳統的硝化反硝化過程相比,具有很多顯著的優點:較低的需氧量����,較小的反應器容積����,以及簡化的流程等���。有人在理量分別為1000m3/d和70000m3/d的污水處理廠實驗中發現�,同傳統的后置反硝化系統相比,同時硝化反硝化可以節約的反應器容積可以實現50%能耗節省����。通過采用溶解氧和氧化還原電位控制的方法��,通過SND作用實現了90%以上的總氮去除,運行費用大大降低�。同時���,由于采用SND途徑實現總氮去除的系統中��,通常需要采用相對較低的溶解氧濃度,低溶解氧誘發的污泥膨脹問題需要引起注意�。

3.2 短程硝化反硝化

通常認為,硝化是由兩個階段完成的,即氨氮氧化首先生成亞硝態氮�,參與完成該反應的是氨氧化菌(AOB)��;亞硝態氮進一步氧化成硝態氮,參與完成該反應的微生物是亞硝酸鹽氧化菌(NOB)。雖然同屬于好氧自養菌,但是AOB與NOB在生理特性等方面卻存在很大的差異。短程硝化反硝化在硝化反應過程中���,控制硝化進行到亞硝酸鹽階段,而不進一步生產硝酸鹽,然后亞硝酸鹽直接進入反硝化階段�����。

同傳統脫氮工藝相比����,短程硝化反硝化具有很多優勢。通過控制硝化過程,使微生物氧化氨氮生成中間體亞硝態氮,然后利用亞硝態氮進行還原反應生成氣態氮��。由于亞硝態氮同時是硝化和反硝化過程的中間產物�����,因而亞硝態氮途徑的短程硝化反硝化過程�,理論上可以實現硝化過程中約25%的供氧能耗和反硝化過程中40%的碳源需求量�。同時污泥產率大大降低,反應速率加快。這一點尤其是在處理進水碳氮比較低的污水的過程中更具優勢��。獲得穩定的硝化階段的亞硝酸鹽積累是實現短程硝化反硝化系統成功的關鍵�����。

3.3 OLAND工藝

OLAND工藝是比利時微生物生態試驗室開發��,通過直接對于富集的自養硝化污泥進行培養,利用這些污泥作為生物觸媒來處理富含氨氮的污水,其機理是利用Nitrosomonas菌系的亞硝酸鹽岐化作用�。OLAND工藝的關鍵是�,提供溶解氧來實現硝化只能進行到亞硝酸鹽階段����,然后由于缺少電子供體���,只能通過消耗生成的亞硝酸鹽來氧化當量的氨氮�。同傳統過程相比,過程可以節省的曝氣能耗和的電子供體投加量�����。但是���,目前對于該過程溶解氧的控制���,尤其是連續流混合培養狀態下還存在一定的困難����,目前文獻中尚未見有成功的工程實踐的報道��。

3.4 厭氧氨氧化工藝

氨氮的氧化通常被認為是由氨氧化菌在好氧或者限氧條件下作用引起的。然而�,氨氧化菌同樣可以以氨氮作為電子供體在缺氧條件下進行反硝化�。在實驗室規模的厭氧流化反硝化床處理甲烷反應器出水中�����,首次發現了厭氧氨氧化現象�。大量的氨氮在反應器內消失�����,同時硝酸鹽被消耗��,氮氣產量提高。厭氧氨氧化的能量儲存來自于氨氮以亞硝酸鹽為電子受體的厭氧氧化,過程中不需要提供外加碳源,二氧化碳是厭氧氨氧化菌生長的碳源����。

厭氧氨氧化能夠很好地去除污泥硝化液中的氨氮,而固定床或者流化床反應器都是很好的反應器構型����,氣提式反應器也是很好的選擇���。厭氧氨氧化細菌的比生長速率較低�����,同時對于氧氣十分敏感,2μm的氧都會使厭氧氨氧化活動完全�����、可逆地停止��。由于氨氮和亞硝酸鹽同時存在于一個反應器中����,因此��,厭氧氨氧化工藝與一個前置的硝化過程結合在一起是非常必要的�����,而且,該硝化過程只需將部分的氨氮氧化為亞硝態氮����。

3.5 CANON工藝

在存在氨氮和較低濃度有機碳源的情況下��,大量的以分子態損失的總氮引起了人們的注意。自養微生物在低溶解氧條件下的反硝化活動能很好的解釋了上述現象��。CANON工藝被定義為途徑亞硝酸鹽途徑的完全自養脫氮系統����,能夠在較低碳源的情況下去除污水中的氨氮����。該工藝能夠在單一反應器內,或者是限制曝氣的生物膜系統中實現。該過程是基于短程硝化和厭氧氨氧化過程兩個過程。

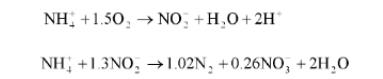

在限氧條件下(<0.5氣體飽和度)條件下�����,好氧氨氧化細菌和厭氧氨氧化細菌的聯合培養可以實現過程��。系統的穩定性依賴于Nitrosomonas-like好氧菌和Planctomycete-like厭氧氨氧化菌的穩定的相互關系�。這些自養微生物能夠把氨氮經過亞硝酸鹽途徑直接轉化為氣態氮����。這個過程能夠在單一自養反應器內實現完全的氨氮去除,反應如下:

總反應如下:

在懸浮生長的反應器內�����,0.5mg/L的溶解氧濃度對于氨氮氧化的影響并不大,但是亞硝酸鹽氧化卻被很大程度的抑制����。在限氧條件下�,亞硝酸鹽氧化菌需要同好氧氨氧化菌爭奪氧氣�����,同時同厭氧氨氧化菌爭奪亞硝酸鹽�。游離氨可能是抑制亞硝酸鹽氧化菌的重要因素����。實現穩定有效的氨氮轉化的氨氮負荷下限值為0.1kgN/m3d����,在此負荷下可以實現的總氮去除。當低于此負荷時,反應的動力學常數就會受到影響�����,處理效果下降��。

采用接種厭氧氨氧化污泥���,首先在缺氧條件下啟動反應器�����,然后通過限制供氧使硝化細菌得到富集,通過熒光原位雜交和離線活性檢測的方法控制硝化菌群的富集。結果顯示在穩定運行條件下,厭氧氨氧化細菌保持良好的活性,同時反應器內沒有檢測到亞硝酸鹽氧化菌的存在微生物的反硝化能力在檢測限以下���。氨氮有85%被轉化為氮氣,其余15%被轉化為硝態氮,一氧化二氮的產生量小于0.1%。系統實現了自養反硝化轉化氨氮生成氮氣�����,所以不需要投加外碳源�。

CANON工藝適合處理富含氨氮,進水碳源不足的污水。過程無需投加碳源��,同時總氮的去除在同一個微曝氣的反應器內就能完成���,大大節約了占地和能量消耗�����。目前關于該工藝的大規模應用也未有見相關報道�。

4����、總結

新的生物脫氮工藝相對傳統的生物脫氮工藝來說��,具有明顯的優勢�����,降低供氧能耗、無需外加碳源�、減少反應器體積�、節省運行成本等�。但新工藝還具有一定的局限性,反應過程中往往需要特定的反應條件�����,如較高的溫度���,一定的pH值����,低碳源、高氨氮水的進水等�。目前�����,這些新工藝才剛剛起步���,對于影響因素��,過程控制,微生物特性還不清楚�,有待進一步研究�����。(安徽全民環?����?萍加邢薰荆?/span>